カテゴリー: 今日の1枚

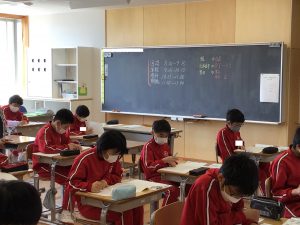

全国学力・学習状況調査を行いました

自分の命は自分で守る! 避難訓練

ぼく、がんばったよ! 今年度初めての授業参観!

委員会活動が始まりました

最高学年として…

横断歩道、上手に渡れたよ!

春の陽気の中で…

今日から君も、小学生!!

今日は、入学式でした。そして、さっそく中部っ子の素敵な姿がたくさん見られた日でもありました。

まず、新1年生。担任の先生に名前を呼ばれたとき、元気に大きな声で「はいっ!」と返事をし、すくっと立ち上がる姿が多く見られました。

みんな、緊張していた中で、自分の精一杯の姿で式に参加していました。

そして、5・6年生。代表として言葉を発した二人も素晴らしかったですが、式に参加した全員が、中部っ子として、お手本になる姿を示すことができていました。

明日から始まる学校生活。新1年生のみなさんは、不安なこともあるとは思いますが、頼もしい先輩にどんどん聞いて、楽しく過ごしましょうね。2~6年生のお兄さん、お姉さんも待っていますよ。